La “visual inspection”

Guardando un diffusore acustico le prime cose che saltano agli occhi sono la forma e le dimensioni del mobile, il tipo, il numero e la disposizione degli altoparlanti. L’unico tipo di altoparlante decisamente obsoleto è il tweeter con il cono in carta.

Tra le prime cose che si osservano è il tipo di carico della parte bassa (dipolo, cassa chiusa, reflex, linea di trasmissione). Più difficile riconoscere un radiatore passivo (che esternamente è identico ad un woofer) o i sistemi “passa banda” (dove l’altoparlante è dentro al mobile) e i cosiddetti sistemi isobarici (perché dall’esterno è difficile intuire la struttura interna del cabinet).

Osservando il diffusore si riconosce il modello di spazialità (omnidirezionale, radiazione diretta con sorgente ausiliaria, dipolo, radiazione diretta e direttivo).

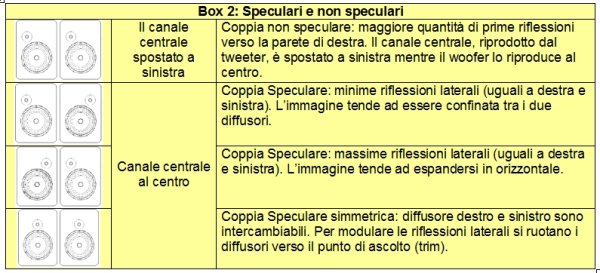

Gli aspetti rilevanti della forma del mobile, per un diffusore a radiazione diretta multivia, sono la larghezza del pannello frontale e, per i sistemi da pavimento, l’altezza da terra del tweeter. La scelta di un pannello frontale più o meno largo determina la minima distanza del punto di ascolto e, in misura minore, la quantità di riflessioni laterali. Va ricordato che un altoparlante montato su un pannello stretto presenta una direzionalita maggiore sul piano orizzontale ed emette meno energia verso le pareti laterali. Con il punto di ascolto a oltre tre metri, la larghezza del pannello è meno influente. Con il punto di ascolto ravvicinato (due metri o meno) è preferibile un pannello frontale stretto (meno di 20 centimetri).

Di norma il tweeter è posto tra 80 e 100 centimetri di altezza da terra in modo da allinearsi con le orecchie di un ascoltatore seduto (poche le eccezioni). Se il tweeter è più basso il diffusore può essere inclinato all’indietro (tilt). L’altezza a cui si forma l’immagine virtuale del canale centrale non dipende solo dall’altezza dei tweeter. Il programma musicale stereofonico non contiene alcuna informazione relativa all’altezza della sorgente e questa viene ricostruita arbitrariamente dal diffusore acustico e dal padiglione auricolare dell’ascoltatore.

Il volume del mobile non è un indicatore univoco delle prestazioni di un sistema: oggi è possibile ottenere una risposta sufficientemente estesa con volumi contenuti e, vista anche la disponibilità di amplificatori sempre più potenti, la tendenza è quella di ridurre lo spazio occupato dai diffusori anche a scapito della sensibilità.

E’ certo che un diffusore “piccolo” non potrà essere contemporaneamente efficiente, piccolo ed esteso verso le basse frequenze.

Il tipo di carico più utilizzato per il woofer è il bass reflex sia perché richiesto dal pubblico (statisticamente il diffusore preferito è un tre vie in bass reflex) sia perché la maggioranza degli altoparlanti in commercio è pensata per il reflex. Il condotto di accordo reflex, se mal dimensionato, provoca rumori e distorsione (Box 1).

Box 1: Il condotto reflex

Nei sistemi reflex il condotto di accordo è una potenziale fonte di turbolenza, rumore e distorsione. La prima cosa da osservare è la posizione del condotto: se è sul pannello posteriore del diffusore gli eventuali rumori emessi saranno meno udibili. Ma il fattore fondamentale è il rapporto tra la superficie di radiazione del woofer e la sezione del condotto. Thiele, Small e altri hanno proposto delle relazioni per calcolare la sezione ottimale del condotto. Nella pratica tale la sezione dovrebbe essere pari almeno ad un quarto della superficie radiante dell’altoparlante (SD). L’estremità del tubo può essere flangiata o tronca. L’estremità tronca innesca le turbolenze in modo brusco a partire daI una certa velocità dell’aria in su ma sotto tale limite non si rileva nulla. Con il tubo flangiato la turbolenza si innesca a velocità inferiori e cresce al crescere della velocità dell’aria. Flangiato o tronco un tubo troppo piccoli soffia.